안녕하세요.

스포츠 의학을 공부하는 정호쌤입니다.

오늘은 족부 족관절의 기능해부학(Foot & Ankle Functional anatomy) 세 번째입니다.

일을 하면서 다른 케이스에 대한 공부를 하다 보니 이어서 나가지를 못했네요.

먼저 그동안 발목 관절의 기능해부학을 두 번에 걸쳐 포스팅했습니다.

오늘은 근육(muscle)에 대해서 알아볼 것입니다.

족관절과 발에는 외재근(extrinsic muscle)과 내재근(intrinsic muscle)이 존재합니다.

외재근(extrinsic m.)들은 대부분 하퇴에 기시부(origin)를 가지고 있고

몇몇은 원위 대퇴부(distal femur)에 기시부(origin)를 가지고 있습니다.

내재근(intrinsic muscle)들은 발(Foot) 안에 기시부(origin)와 정지부(insertion)를 가지고 있습니다.

족관절과 발 근육들의 일차적인 기능은 원위 하지에 정적인 조절, 동적인 전진,

그리고 충격 흡수를 제공하는데요.

오늘은 외재근(extrinsic m.)에 대해서 알아보겠습니다.

외재근의 구획(compartment)에 따라 분류를 하고

그 구획에 존재하는 근육들에 대해 다루겠습니다.

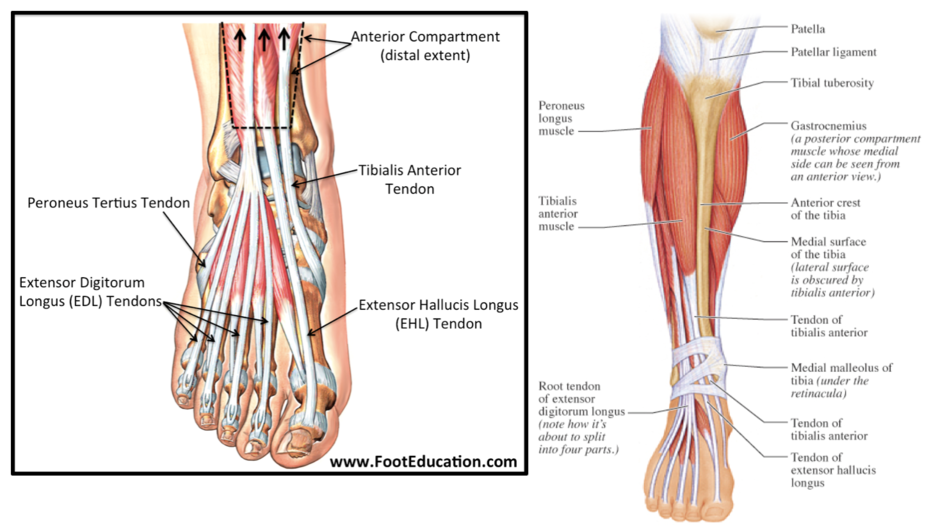

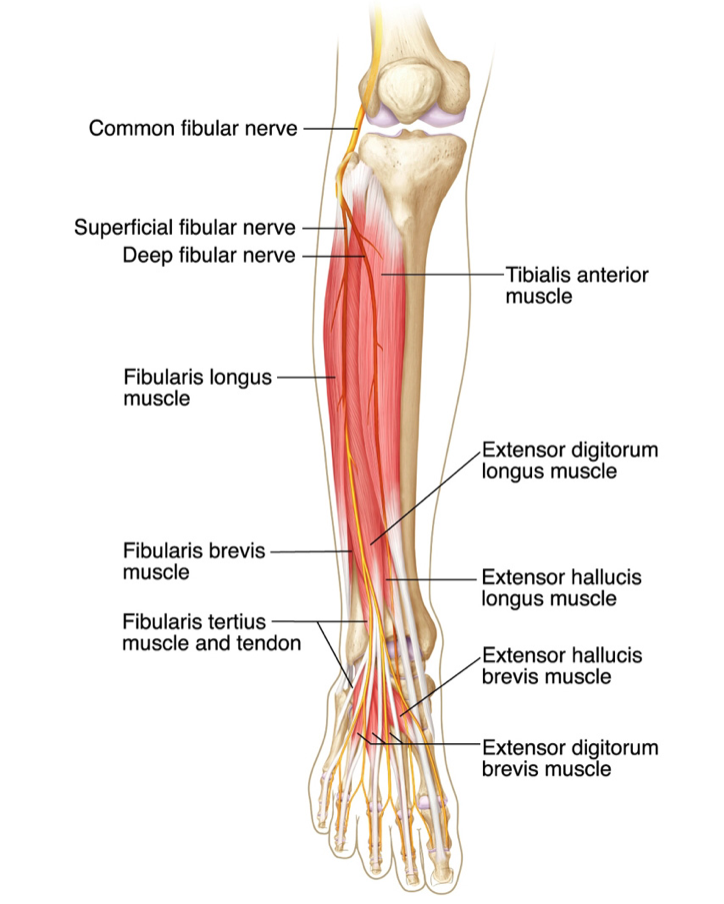

전방구획(anterior compartment)에 있는 근육은 총 4개입니다.

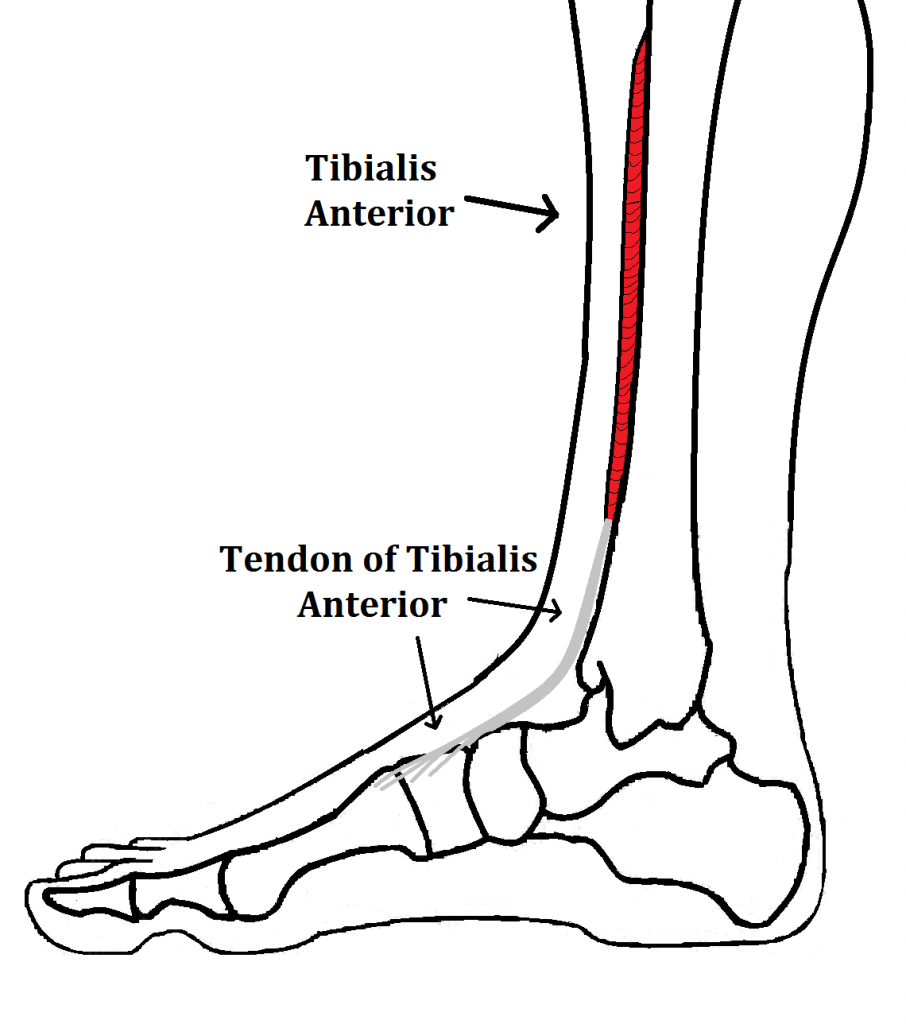

전경골근(Tibialis anterior ; TA)

장지신근(Extensor digitorum longus ; EDL)

장무지신근(Extensor hallucis longus ; EHL)

제 3 비골근(Peroneus tertius)

전체적으로 경골 앞쪽(pretibial)에 있는 이 근육(muscle)들은

경골(Tibia) 근위(proximal) 1/2의 전면(ant.)과 외측면(lat.), 비골(fibula)의 인접 부위

그리고 골간막(interosseous membrane)에 기시부(origin)가 있습니다.

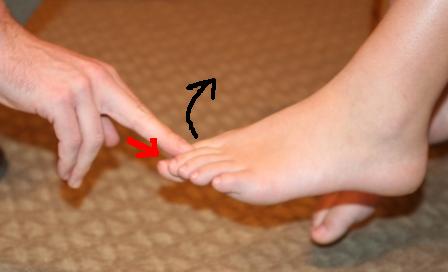

원하는 사진이 없어서 본의 아니게 제 발목을 찍어 올리게 됐네요.

죄송합니다.^^

오른쪽 발목의 사진입니다.

발목을 내렸다가 당겨봤다(plantar - dorsi flexion)해도 되고

서 있는 상태에서 발을 고정한 후 앞뒤로

움직여 보며 건을 찾아보는 것도 공부에 도움이 됩니다.

정확한 위치를 찾을 수 있으니까요.

먼저 오른쪽 발목(Rt. Ankle) 기준으로 가장 왼쪽(내측)에 두껍게 보이는 것이

전경골근(TA m.)의 건(tendon)입니다.

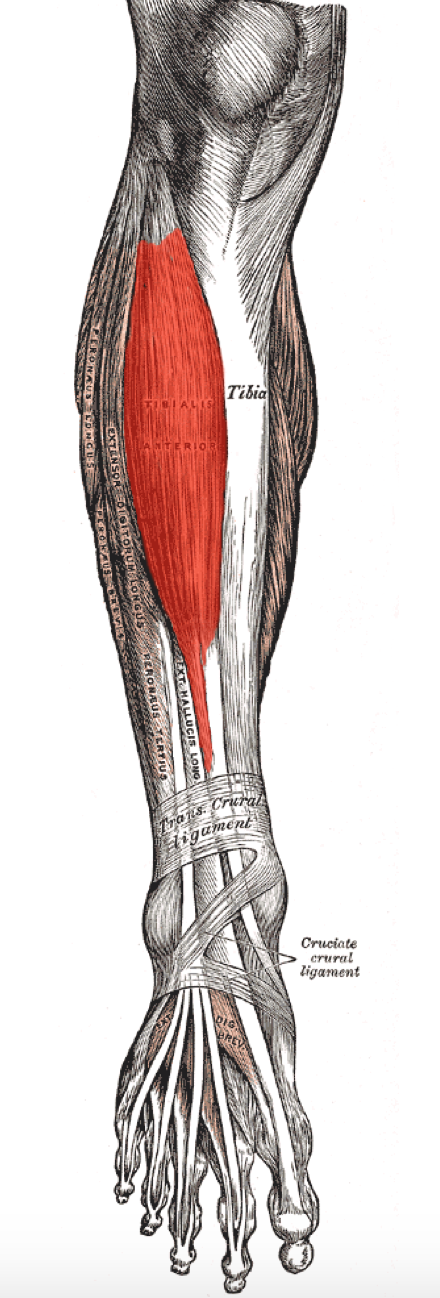

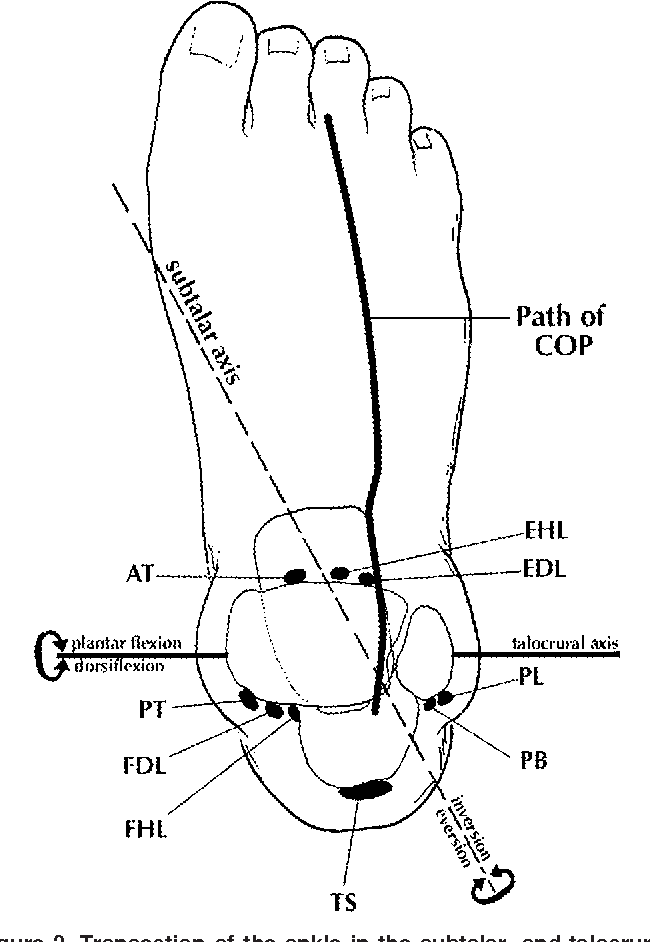

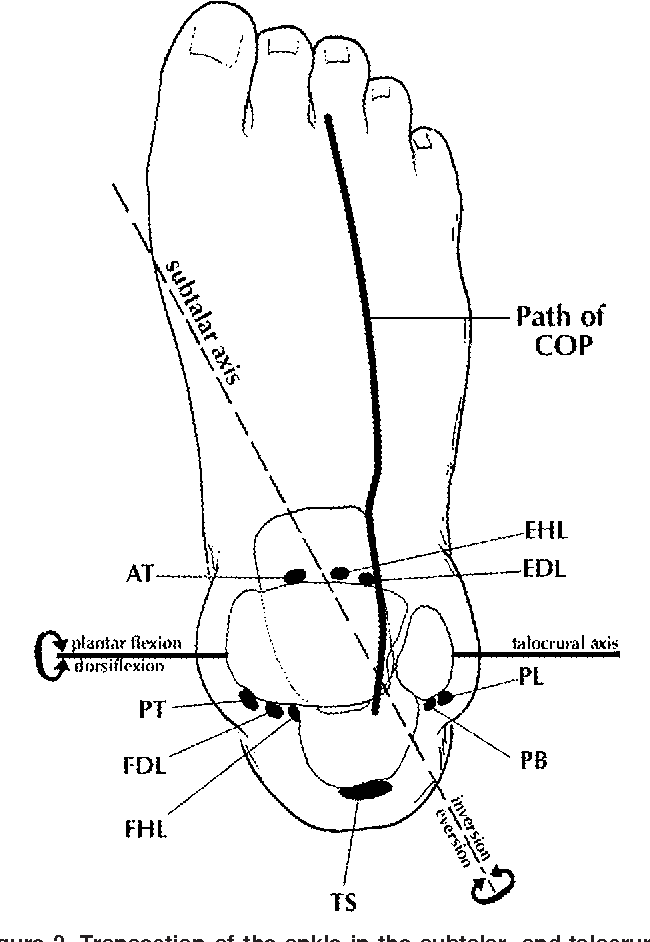

전경골근(TA m.)은 앞쪽(anterior)으로 지나가기 때문에 당연히 배측굴곡(dorsiflexion ; DF)을 유발하죠.

또한 회전축(axis of rotation)의 바로 내측(medial)을 통과하기 때문에

거골하 관절(talocrural joint)을 내번(inversion)시키는 역할도 합니다.

내측 종아치(medial longitudinal arch)를 지지하는 것은 물론

거주상관절(talonavicular joint)의 내번(inversion)과 내전(adduction)도 시키죠.

다음 그 옆으로 간격을 조금 띄고 그러니까 가장 오른쪽에 있는 건(tendon)이 또 하나 만져질 텐데요.

그건 장지신근(EDL)과 제 3 비골근(Peroneus tertius)의 건(tendon)입니다.

엄지발가락(Graet toe ; GT)을 제외한 나머지 발가락의 신전(extension ; ext.)과 함께

발을 외번(eversion)시키는 역할을 하죠.

그럼 이제 하나가 남았네요.

장무지신근(EHL)은 발목을 위아래로 왔다 갔다 해도 잘 만져지지 않습니다.

그럴 때에는 엄지발가락(GT)만 위아래(ext. - flex.)로 움직이며 촉진(palpation)을 해봅니다.

그래도 잘 안 만져진다면 엄지발가락(GT)에 저항을 주고 신전(ext.)을 시켜보며

촉진(palpation)을 하여 찾습니다.

위치는 하나 위의 사진에서 대략적으로 가운데 빨갛게 칠해놓은 곳을 보면 됩니다.

전경골근(TA)과 장지신근(EDL)의 건(tendon) 사이에서 움직이는 건을 찾을 수 있습니다.

장무지신근(EHL)의 일차적 작용은 거퇴관절(Talocrural joint)에서의

배측굴곡(DF)과 엄지발가락(GT)의 신전(ext.)입니다.

내번(inversion)을 시키기에는 그에 대한 모멘트 팔(moment arm)의 길이가

짧아서 거의 안 된다고 보면 됩니다.

오른쪽 발목 기준으로 안쪽(medial)부터 바깥쪽(lateral)으로

전경골근(Tibialis anterior), 장무지신근(Extensor hallucis longus),

장지신근(Extensor digitorum longus) 및 제 3비골근(Peroneus tertius)의 건(tendon)이

발목의 앞쪽(anterior)으로 지나가게 됩니다.

발목의 근육들을 다루면서 보행(Gait)에 대한 내용도 다뤄야 하는데요.

일단은 심플하게만 보고 넘어가야겠네요.

차후 다시 공부하고 정리하는 기회가 오면 그때 올리도록 하겠습니다.

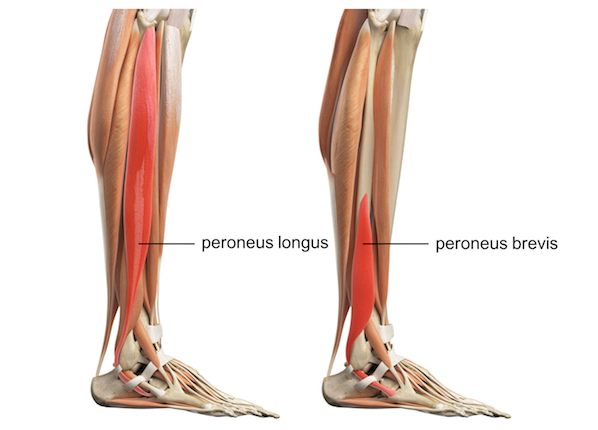

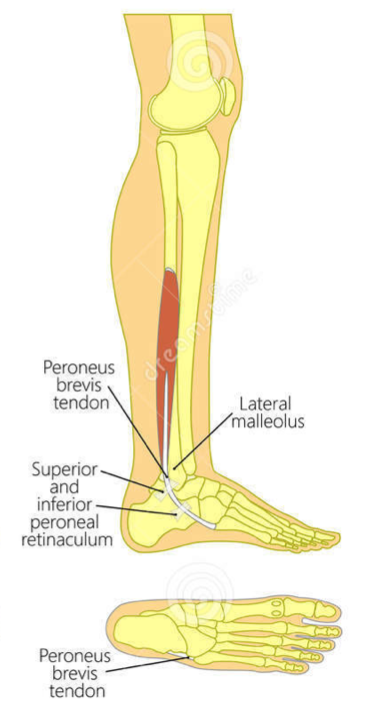

다음은 외측구획(lateral compartment)의 근육들입니다.

장비골근(Peroneus longus)과 단비골근(Peroneus brevis)은

발의 회내근(pronator)으로서 외측구획(lateral compartment)에 존재합니다.

두 근육 모두 비골(fibula) 외측을 따라 기시(origin)됩니다.

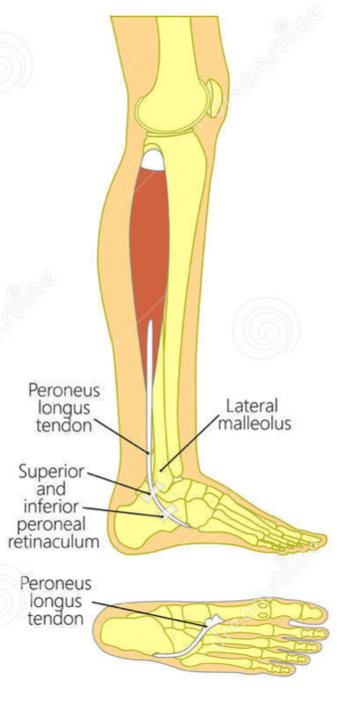

먼저 표층(superficial)에 있는 장비골근(peroneus longus)의 건(tendon)은

외과(lateral malleolus)의 후면 주위를 한번 감은 후에

입방골(cuboid)에 있는 구(groove)를 통해 발의 저측면(plantar surface)쪽으로 들어갑니다.

최종 정지부(insertion)는 내측 설상골(medial cuneiform)의 외측면과 제 1중족골(1th metatarsal)

기저부의 외측면입니다.

중족부(Midfoot)의 엄지발가락 라인쪽에 정지한다고 생각하면 될 것입니다.

조금 더 안 쪽에 있는 단비골근(Peroneus brevis)의 건(tendon)은

장비골근(Peroneus longus)을 따라 외과(lateral malleolus)의 뒤쪽으로 지나갑니다.

외과(lateral malleolus)를 지난 후 제 5 중족골의(5th metatarsal) 조면에 정지하게 됩니다.

이 두 근육들은 발에 있는 관절들의 일차적인 회내근(pronator)들입니다.

또한 두 근육 모두 거퇴관절(Talocrural joint)을 저측굴곡(PF)시키죠.

외과(lateral malleolus)는 고정 활차(pulley)로서 작용하고

이는 거퇴관절 회전축(Talocrucal joint axis)의 뒤쪽으로 향하게 합니다.

마지막으로 거골하관절(subtalar joint)과 횡족근관절(transverse tarsal joint)을

외전(abduction)시키는 역할도 합니다.

이 두 근육들이 상당히 중요한데요.

외측면(lateral)에서 안정성(stability)을 제공합니다.

반복되는 발목의 염좌(recurrent ankle sprain)나 그로 인한 수술 후(post op.)

비골근(Peroneal m.)의 강화 운동(sterengthening)은 필수라고 할 수 있죠.

마지막 후방구획(posterior compartment)의 근육들에 대해 알아보겠습니다.

후방구획의 근육들은 두 근육근으로 나눠지는데요.

표층(superficail)과 심부(deep)로 나눠집니다.

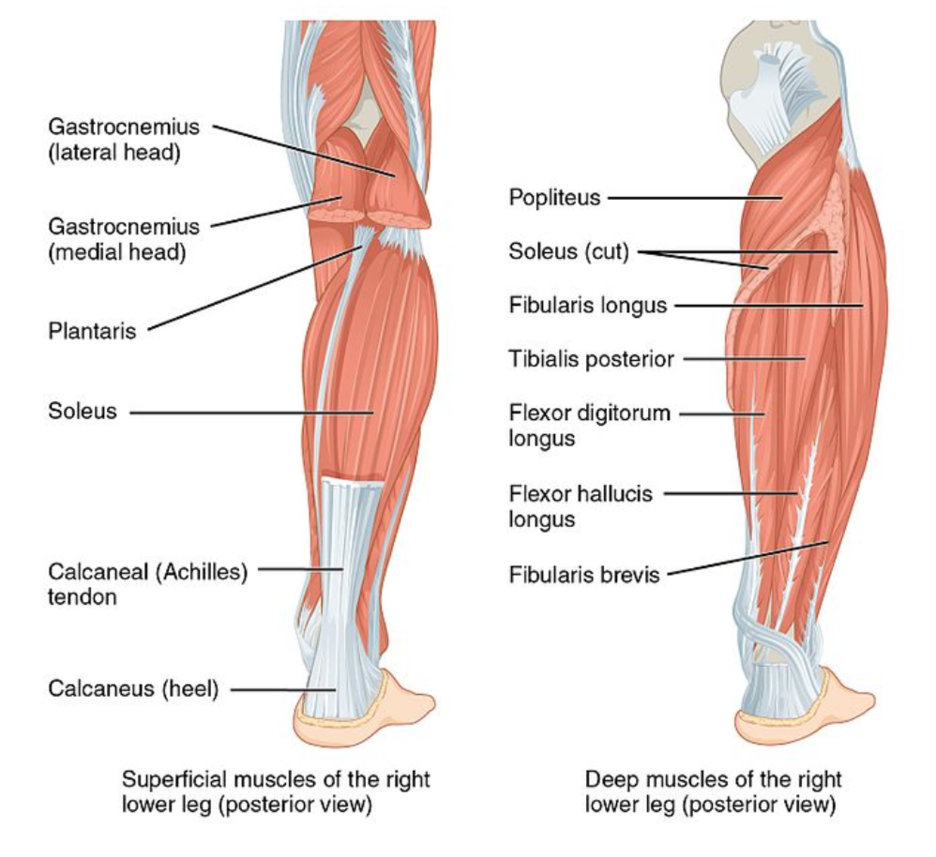

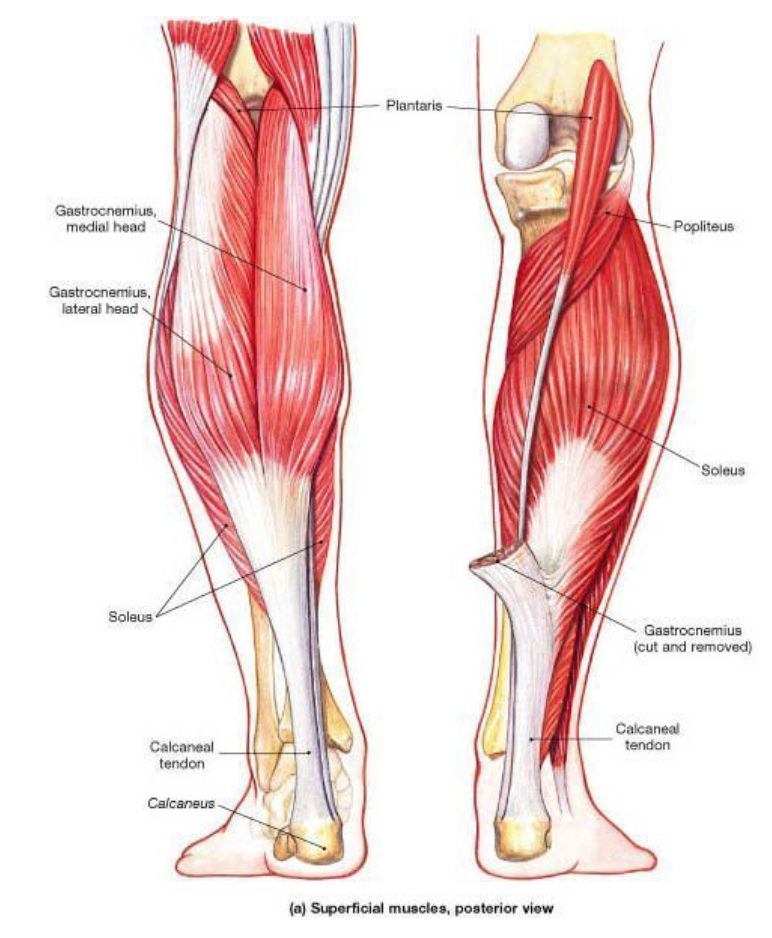

표층 근육군에는

비복근(Gastrocnemius ; GCM)

가자미근(Soleus)

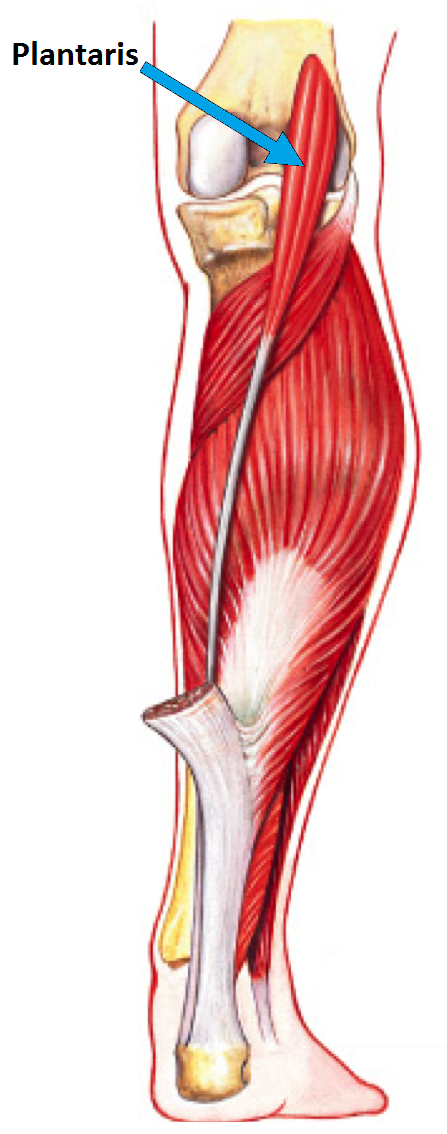

그리고 족척근(Plantaris)이 있습니다.

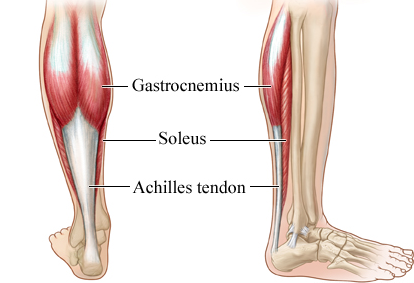

참고로 비복근(GCM)과 가자미근(Soleus)을 합쳐 하퇴삼두근(Triceps surae)이라 하죠.

1년차 때 제 위의 선생님이 triceps surae에 대해 질문했던 기억이 있네요.

처음 들어본 단어여서 대답을 못 했었죠.

덕분에 지금은 절대 까먹지 않는 단어가 됐네요.

먼저 표층 근육군부터 간단히 알아보겠습니다.

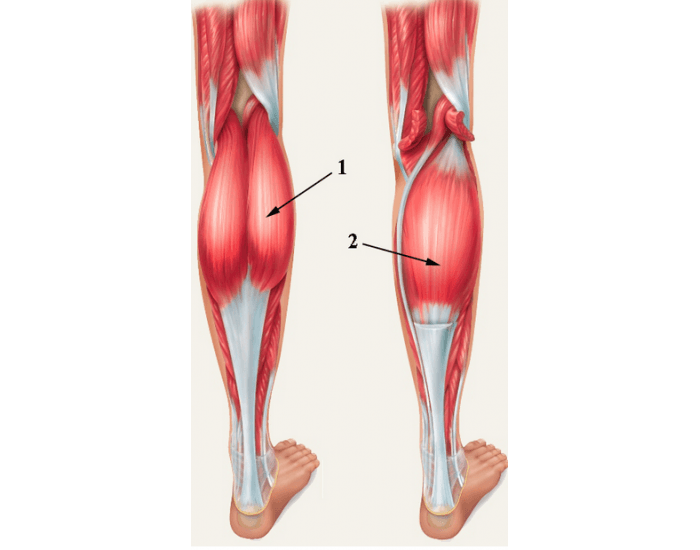

비복근(GCM)은 하퇴의 돌출된 근복을 형성하고 있습니다.

종아리 둘레를 잴 때 muscle belly가 가장 큰 부분으로 하죠.

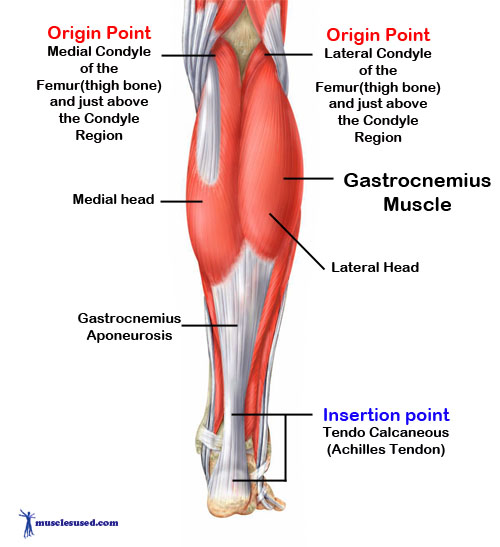

기시부(origin)가 두 개인 비복근(GCM)은 대퇴골(Femur)의 내과(medial condyle)와

외과(lateral condyle)의 후면들에서 기시됩니다.

더 큰 내측두(medial head)는 하퇴의 중간 부위에서 외측두(lateral head)와 결합하여

가자미근(Soleus)의 건(tendon)과 함께

아킬레스 건(Achilles tendon)을 형성합니다.

가지미근(Soleus)은 넓고 평평하고 비복근(GCM)의 안쪽에 위치합니다.

근위 비골(proximal Fibula)과 경골(Tibia)의 중앙 부위의 후면에서 주로 기시합니다.

가자미근(Soleus)은 종골조면(Calcaneal tuberosity)에 정지(insertion)하기 위해

아킬레스건(Achilles tendon)과 섞이게 됩니다.

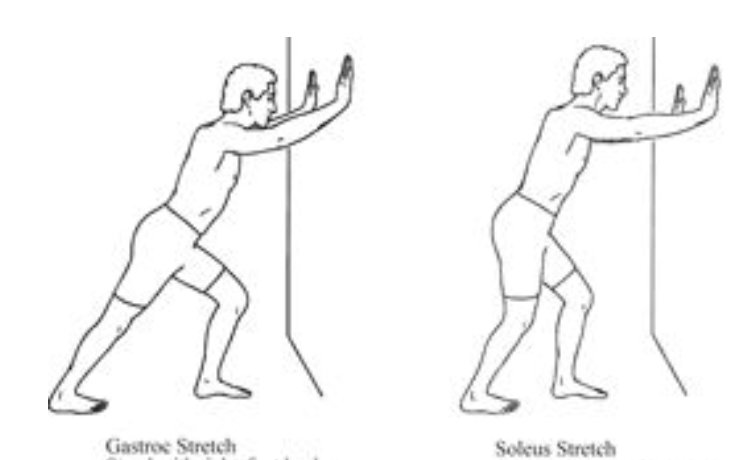

비복근(GCM)은 슬관절(Knee joint)을 통과하게 되는데 가자미근(Soleus)은 그렇지 않죠.

기시점(origin)의 차이로 인해 스트레칭이나 강화 운동에 있어 포지션이 달라지게 됩니다.

족척근(Plantaris)은 대퇴골(Femur)의 외측과상선(laterl supracondylar ridge)에 기시(origin)되고

비복근(GCM)과 가자미근(Soleus)의 사이를 지나가는 길고 가는 건(tendon)을 가지고 있습니다.

밑으로 내려와 아킬레스건(Achilles tendon)의 내측 가장자리에서 합쳐집니다.

여기서 한번 자르고 다음 4편에 이어서 하도록 하겠습니다.

4편이 Foot & Ankle 기능해부학의 마지막 시리즈가 될 듯합니다.

고견은 항상 환영합니다.

'발, 발목(Foot & Ankle' 카테고리의 다른 글

| 족부 족관절 기능해부학(Foot & Ankle Functional Anatomy) 4 (0) | 2020.01.14 |

|---|---|

| 족부 족관절 기능해부학(Foot & Ankle Functional Anatomy) 2 (0) | 2020.01.13 |

| 족부 족관절 기능해부학(Foot & Ankle Functional Anatomy) 1 (0) | 2020.01.08 |