안녕하세요.

스포츠 의학을 공부하는 정호쌤입니다.

스포츠 활동에서 무릎의 부상도 많지만

그만큼 부상이 많은 부위가 또 있습니다.

족관절(Ankle joint)이죠. 신용어로는 발목관절이군요.

스포츠 활동 외에도 여성분들은 힐을 많이 신으시고

그로 인해 염좌(sprain)가 발생하는 경우도 꽤 있죠.

오늘은 그 발목에 대한 기능해부학(Functional Anatomy)을 하려 합니다.

복잡하게 들어가면 끝이 없어서 간단하고 쉽게 정리를 해보려고 노력하겠습니다.

족관절(Ankle joint)을 보려면 하퇴도 같이 봐야 합니다.

하퇴의 뼈들이 발과 만나서 관절을 이루고 있고 근육들 역시

하퇴와 발을 거쳐 기시(origin), 정지(insertion)하기 때문이죠.

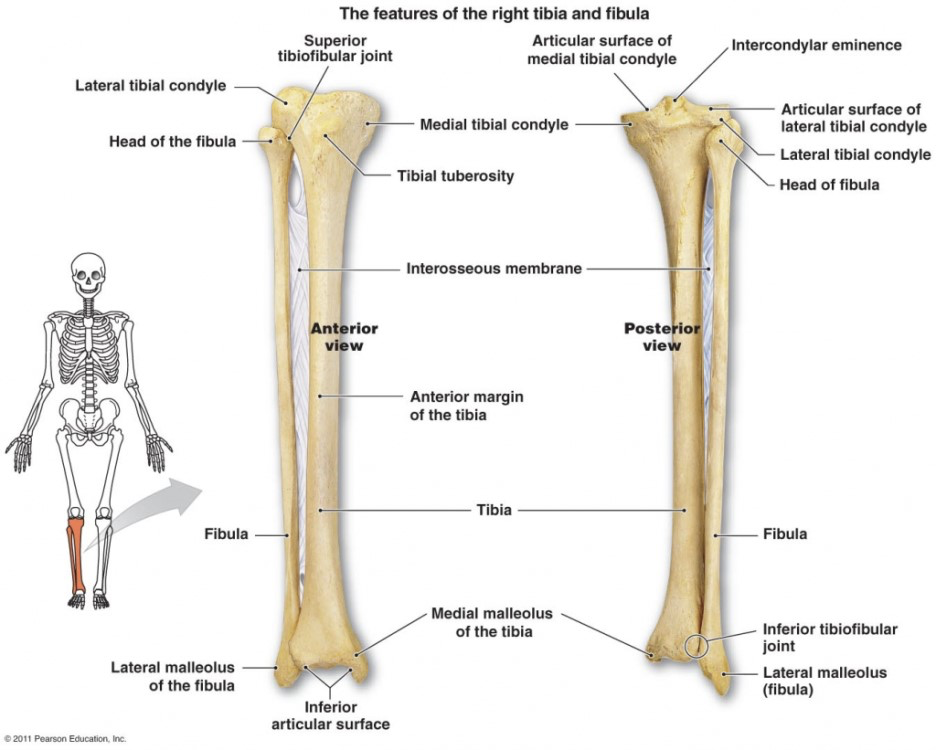

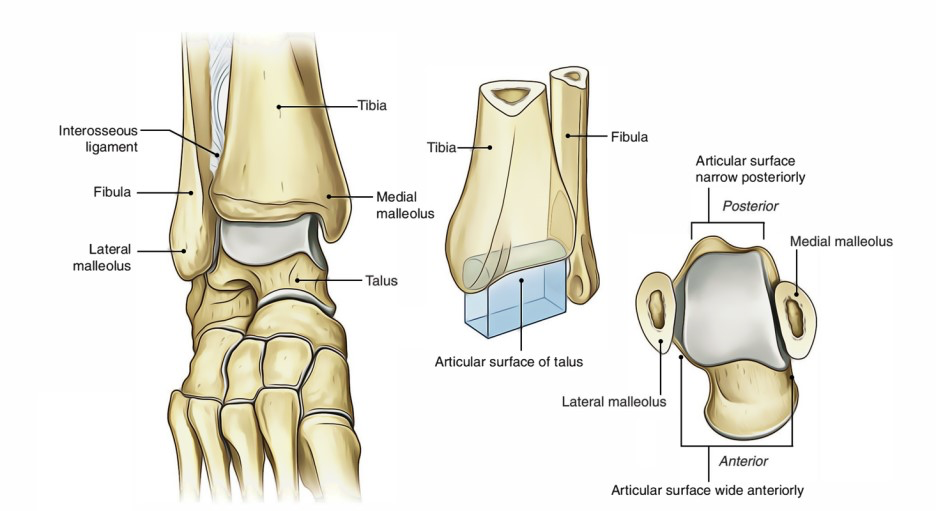

먼저 경골(Tibia)과 비골(Fibula)을 간단하게 보겠습니다.

경골(Tibia)의 근위부(proximal)는 대퇴골(Femur)과 만나 슬관절(Knee joint)을 이루고 있습니다.

경골(Tibia), 비골(Fibula)의 원위부(distal)는 발(foot)과 만나 족관절(Ankle joint)을 이루고 있습니다.

경골(Tibia)과 비골(fibula)의 사이에는 골간막(Interosseous membrane)이라는 인대가 있고요.

두 뼈의 원위부(distal)에는 과(malleolus)가 존재합니다. 우리가 흔하게 복숭아뼈라고 부르죠.

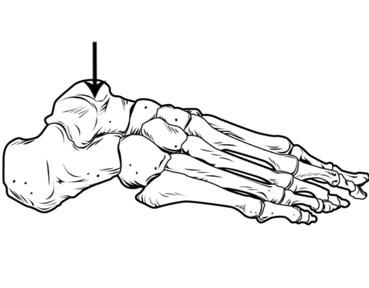

앞서 설명한 경골(Tibia)과 비골(Fibula)이 발의 제일 위에 위치한 뼈인 거골(Talus)과 만나게 되면서

거퇴관절(Talocrucal joint)을 이루게 됩니다.

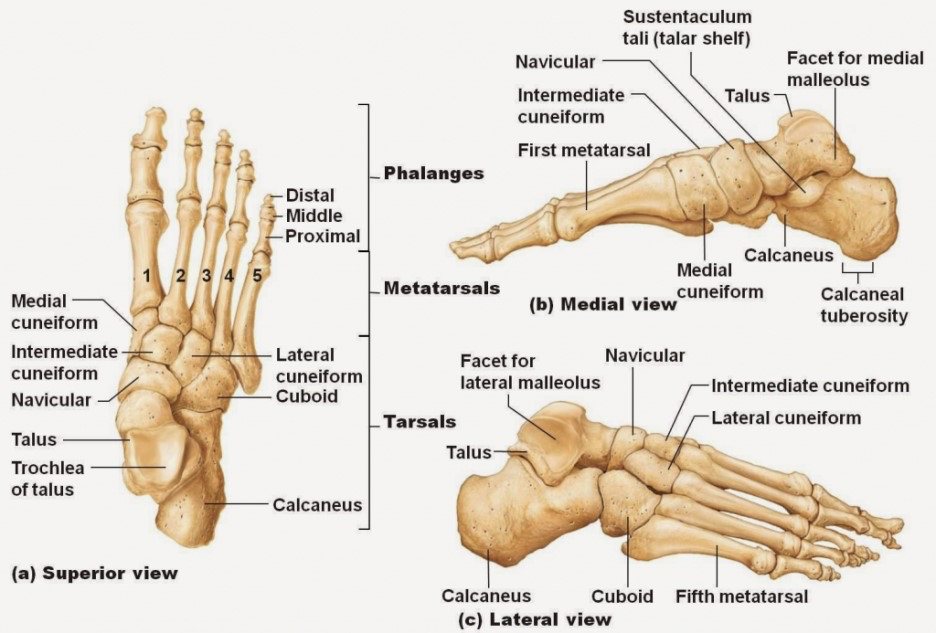

거골(Talus)은 가장 근위(proximal)에 있는 족근골입니다.

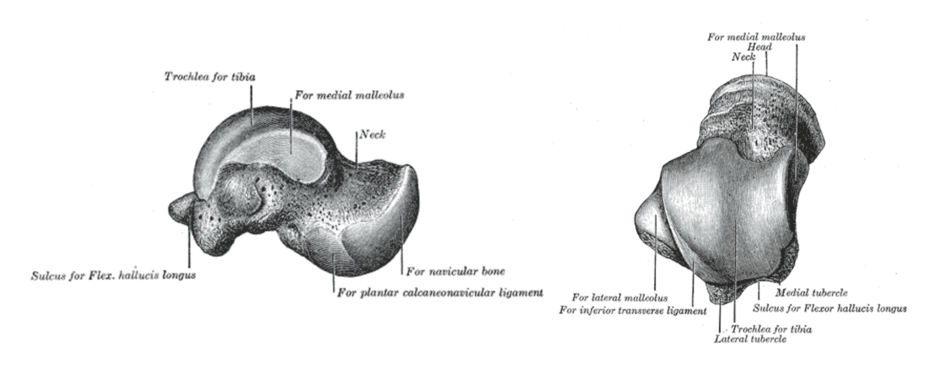

거골(Talus)에는 활차면(trochlear surface)이 존재하죠.

전후방향으로는 볼록(convex)하고

내외 방향으로는 오목한(concave) 둥근 돔(dome) 형태를 하고 있습니다.

거퇴관절(Talocrural joint)은 거골(talus)의 활차면(trochlear surface) 및 양쪽 측면이

경골의 원위 말단부 및 양 과(malleolus)에 의해

형성된 사각형의 강(cavity)과 관절하여 형성합니다.

목수가 사용하는 나무 관절과 닮았다 하여 장부(mortise)라고도 하죠.

한 가지 더 추가하자면 양쪽 과(malleolus)의 높이가 다른 걸 볼 수 있습니다.

구조적으로 외측과(Lateral malleolus)가 더 길게 밑으로 내려와 있는데요.

그로 인해 구조상 외번(eversion)으로 인한 염좌(sprain)는 쉽게 일어나질 않죠.

반면에 내측과(medial malleolus)는 높아서 내번 염좌(Inversion sprain)이 잘 일어나고요.

위의 그림에서 오른쪽 거골(Talus)의 윗 모습(superior)을 한번 보면

앞이 넓고 뒤가 좁은 생김새를 볼 수 있습니다.

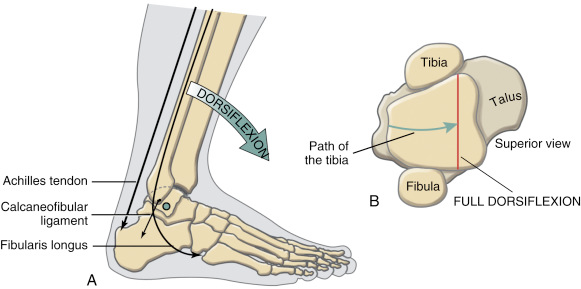

배측 굴곡(Dorsi flexion)시 거골(Talus)의 앞면이 넓어서 끼이기 때문에

덜렁덜렁하지 않죠. 이 상태에서 외력이나 회전력에 의해 부상을 당하면

대부분 골절(fracture ; fx.)의 확률이 높습니다.

반면 저측 굴곡(Plantar flexion)시 거골(Talus)의 뒷면이 좁기 때문에

덜렁덜렁하게 되죠. 이 상태에서는 인대 손상(Ligament tear)이 많습니다.

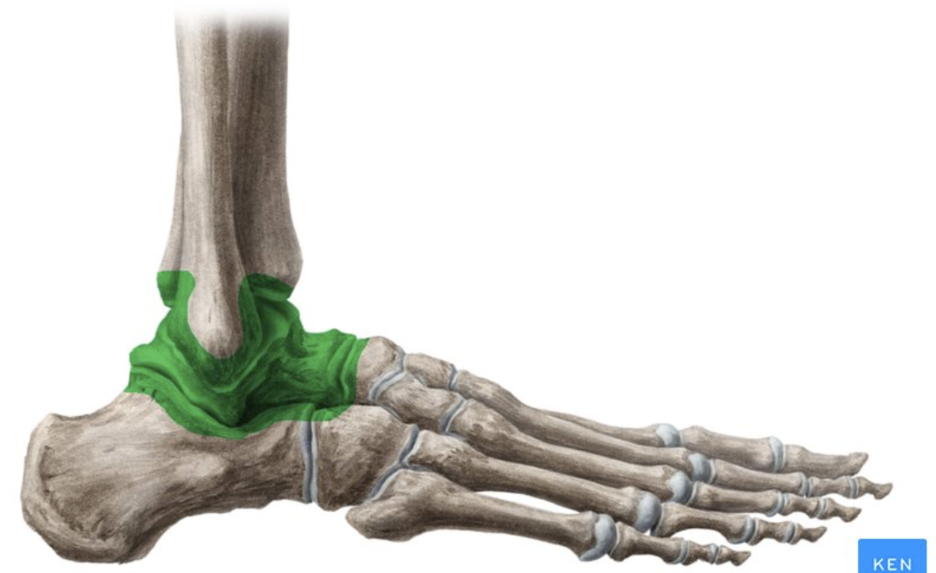

다음 많이 나오는 용어 중 하나인 거골하 관절(subtalar joint)은 거골(talus)의 밑과

만나는 관절면을 말하는 것입니다. 거골하 관절에서 나오는 움직임이 또 있죠.

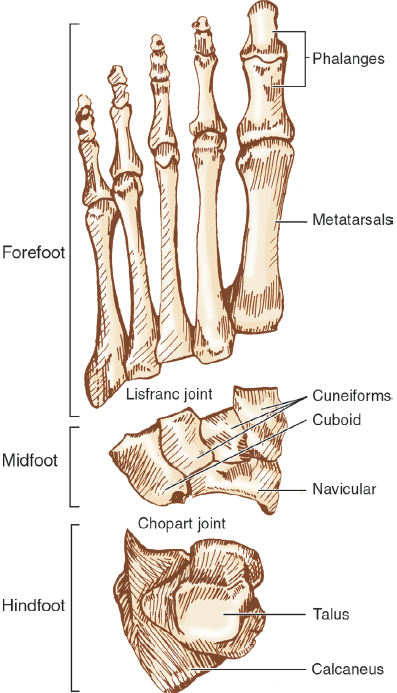

발(Foot)은 다음과 같이 영역을 나눌 수 있습니다.

후족부(hindfoot, rearfoot)은 거골(Talus), 종골(Calcaneus), 거골하 관절(Subtalar joint)

중족부(midfoot)는 족근골(Tarsals)들과 이들에 의해 형성된

횡족근관절(Transverse tarsal joint), 원위 족근간 관절(Distal intertarsal joint)

전족부는(forefoot)은 중족골(Metatarsals), 지절골(Phalanges) 등 앞쪽 전부를 말합니다.

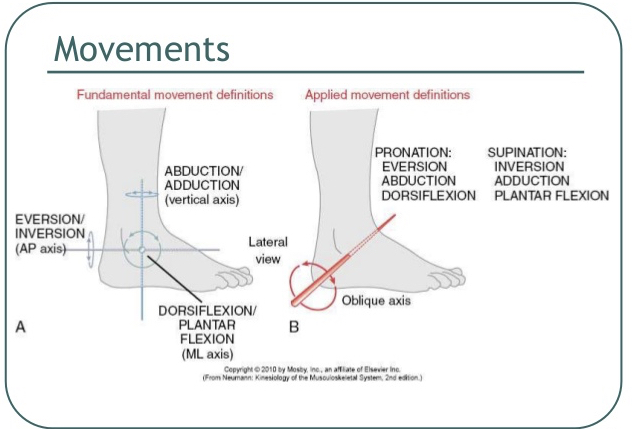

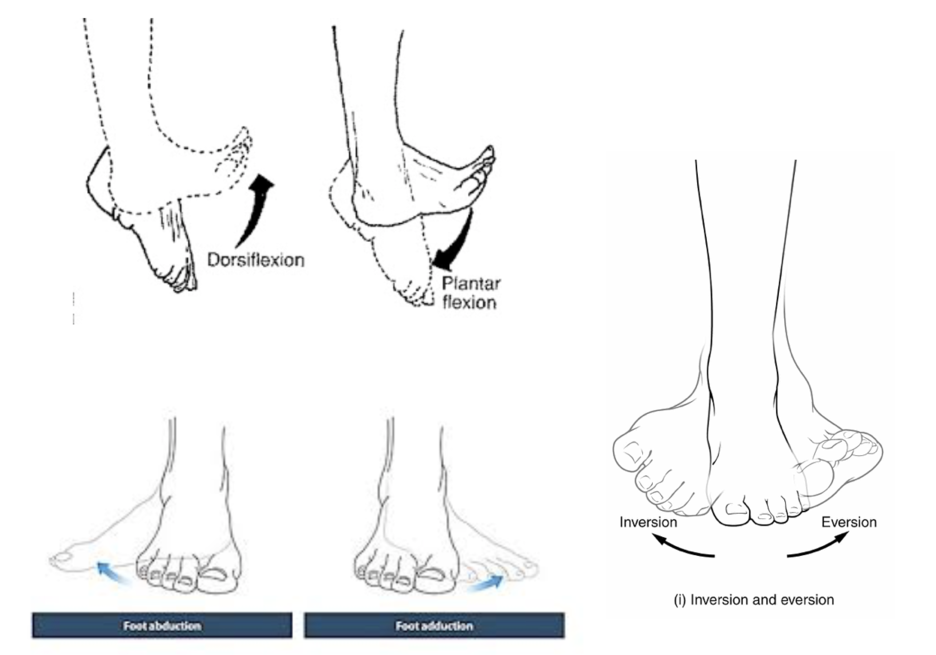

이제 움직임에 대해 간단히 보겠습니다.

기본적으로 배측 굴곡(Dorsi flexion ; DF), 저측 굴곡(Plantar flexion ; PF)

내전(Adduction ; ADD), 외전(Abduction ; ABD)

내번(Inversion ; IV), 외번(Eversion ; EV)의 움직임이 있고

전족부(Forefoot), 후족부(Rearfoot) 또는 거골하 관절(Subtalar joint)에서의 움직임 등등

다양하게 존재합니다.

족관절(Ankle joint)에서 축(axis)이 조금 어렵게 생각될 수 있습니다.

위의 그림과 같이 거퇴관절의 회전축은 약간 사선으로 꼽혀 있고

그 축을 기준으로 머릿속에 각각의 움직임들을 그려보는 것도

나쁘지 않은 방법이라 생각되네요.

사선축(Oblique axis)을 기준으로

회외(Supination)와 회내(Pronation)가 이루어지고

회외(Supination)의 성분에는 IV + ADD + PF

회내(Pronation)의 성분에는 EV + ABD + DF로 구성됩니다.

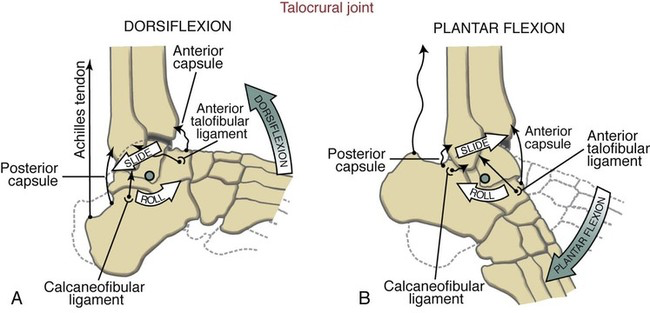

부수적 운동(accessory motion)을 한번 볼까요?

하퇴의 관절면은 오목(concave)하고 거골의 관절면(articular surface)은 볼록(convex)합니다.

위의 그림은 하퇴가 고정된 상태에서 거퇴관절의 움직임입니다.

convex - concave rule이 있죠.

이에 따라 위의 그림과 같은 부수적 운동(accessory motion)이 발생합니다.

부수적 운동에 관한 내용은

https://jungho0515.tistory.com/25

관절운동학 - 스핀(spin), 구르기(roll), 활주(slide)

안녕하세요. 스포츠 의학을 공부하는 정호쌤입니다. https://jungho0515.tistory.com/12 신체의 면(plane)과 축(axis) 안녕하세요. 스포츠 의학을 공부하는 정호쌤입니다. 선수 및 재활 트레이너는 움직임에..

jungho0515.tistory.com

위의 링크에서 주로 다뤘으니 참고하시면 좋을 듯합니다.

이번 발목 기능해부학 역시 한 번에 간단히 끝내기가 쉽지가 않네요.

점점 양이 조금씩 줄어가는 듯한 느낌이...

머릿속으로 생각하고 말로 표현하려면 쉬운데

이렇게 블로그 작성은 생각보다 쉽지가 않습니다.

하지만 다른 한편으로 블로그 작성하면서 부족한 공부도 하게 되고요.

예전에 선수트레이너 자격 취득한다고 공부하던 때와 이 직업을 시작했던 초창기 때의

모습이 생각나서 웃프기도 합니다.^^

오늘은 여기까지 하고 다음에 또 이어야겠네요.

고견은 항상 환영합니다.

'발, 발목(Foot & Ankle' 카테고리의 다른 글

| 족부 족관절 기능해부학(Foot & Ankle Functional Anatomy) 4 (0) | 2020.01.14 |

|---|---|

| 족부 족관절 기능해부학(Foot & Ankle Functional Anatomy) 3 (0) | 2020.01.13 |

| 족부 족관절 기능해부학(Foot & Ankle Functional Anatomy) 2 (0) | 2020.01.13 |